はじめて自作パソコンに挑戦した体験談についてまとめました。

なぜわざわざ手間と時間をかけてパソコンを自作したのか、費用はいくらかかったのか、何が難しかったのかについて詳しくまとめています。

自作パソコンに興味がある方はぜひ参考にしてみてください。

自作パソコンに挑戦した理由

パソコンなんて家電量販店や専門店、ネットショップで山ほど販売されていますよね。

昔は自作したほうが費用を抑えられたそうですが、今はマウスコンピューターやドスパラのようにコスパの高いBTOパソコンメーカーも多数存在する時代。

ではなぜわざわざパソコンを自作するのか。

きっとそこにはロマンがあると思うんです。

まずはなぜ私が自作パソコンに挑戦したのかについてまとめました。

パソコンをもっと知りたかった

ひとつめの理由は、パソコンへの理解をもっと深めたかったから。

ブログをきっかけにいろいろなパソコンに触れる機会が増えて、以前よりもパソコンへの探求心がメキメキとわいてきたんです。

「マザーボードを選ぶところからやってみたい」

「メモリやストレージの選び方もちゃんと理解したい」

こうなってくると、もう止まりません。

BTOパソコンを1台購入して、自分好みのパーツでカスタマイズするという選択肢もありましたが、どうせやるなら全部やってみようと決意。

「失敗したらどうしよう・・・」

と不安もありましたけど、失敗したらそれはそれで経験になるだろうと、勢いで前に進んでみました。

業務効率化のための設備投資

もうひとつ現実的な理由として、今期の売上が予想より増えているので、将来につながる設備投資をしておこうと。

朝から晩までパソコンと向き合っているので、高性能なパソコンは業務効率化に直結。

少なくとも耐用年数の4年はバリバリ使えるように、と考えていくと選ぶべきパーツも明確になっていきました。

「単にパソコンを自作してみたかった」

という気持ちがあったのも事実ですけど、これは業務効率化のための立派な設備投資なのです。

自作のために購入したもの

パソコンを自作するとなると、必要なパーツをすべて自分で選んで購入しないといけません。

買うべきものをざっとリストアップすると以下の通り。

- パソコンケース

- マザーボード

- CPU

- CPUクーラー

- GPU

- メモリ

- ストレージ

- 電源

- OS

ゲームや動画編集などをしないなら、GPU(グラフィックス)は不要でもよいでしょう。

また私の場合、完全にはじめての挑戦だったので、ドライバーなどの各種工具も揃える必要がありました。

具体的にどのパーツを購入したのか、なぜそれを選んだのかについて、順にまとめていきます。

パソコンケース

パソコンを組み立てるなら、とにもかくにもケースがないとはじまりません。

パソコンケースは大きさ別に種類が分かれていて、私はミドルタワーという規格を選びました。

- フルタワー

- ミドルタワー

- ミニタワー型

- コンパクト型 など

フルタワーはサーバーなどにも使われる規格で、半端なくデカいです。

ミドルタワーでも一般的な感覚だと結構な大きさなので、事前にパソコンショップで実物を見てから選ぶことをおすすめします。

私も購入前に秋葉原へ行って、実物を見てから選びました。

いろいろ悩んだ結果、選んだのはFractal DesignというメーカーのDefine R6というケース。

型番はDefine R6 USB-C TGです。

実物は確認していたものの、段ボールの大きさと重さにちょっとビビりました・・・

主なスペックは以下の通り。

| 3.5″/2.5″ ユニバーサルドライブブラケット | 6 |

|---|---|

| 2.5″ドライブ専用ブラケット | 2 |

| 5.25″ ドライブ専用ブラケット | 1(取り外し可能) |

| 拡張スロット | 7 + 2 垂直設置 |

| 対応マザーボード | eATX (最大285mm幅)、ATX、mATX、ITX |

| 電源種類 | ATX |

| フロントポート | 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-C 2 x USB 3.0 2 x USB 2.0 Audio I/O |

| 搭載可能ファン | 9 |

| フロントファン | 3 x 120 mmまたは2 x 140 mm 2 x Dynamic X2 GP-14搭載 |

| トップファン | 標準レイアウト:3 x 120または2 x 140 オープンレイアウト:3 x 120/140 mm |

| リアファン | 1 x 120/140 mm 1 x Dynamic X2 GP-14搭載 |

| ベースファン | 2 x 120/140 mm |

| ダストフィルター | 下部ファン + PSU フロントファン トップパネル |

| 対応フロントラジエーター | 120/240/360 mm 140/280 mm |

| 対応トップラジエーター | 標準レイアウト: – 120/240/360 mm – 140 mm (マザーボード部品高:最大35 mm) オープンレイアウト: – 120/240/360 mm – 140/280/420 mm (マザーボード部品高:最大35 mm) |

| 対応リアラジエーター | 120 mm |

| 対応ベースラジエーター | 120/240 mm 140/280 mm |

| 対応電源サイズ | 300 mm |

| 対応グラフィックボードサイズ | 最大440mm 標準レイアウト:300mm |

| 対応CPUクーラー | 185 mm |

| 外形寸法(LxWxH) | 543 x 233 x 465 mm |

| 脚/突起/ネジがない場合の外形寸法 | 535 x 233 x 448 mm |

| ケース重量 | 12.4 kg |

パッと見は地味ですが、あくまで仕事で使うパソコンなので、ビカビカに光らせる必要は皆無。

機能性や拡張性の高さを優先して選びました。

ミドルタワーでも省スペースなケースはいろいろありましたが、小さいケースほど配線で苦労しそうだったので、初心者の私はコンパクトさより配線のしやすさを優先しました。

カラーはすべて真っ黒のブラックアウト。

通常のブラックはファンなど一部が白色になっていて、CPUクーラーのファンと色を合わせたくて黒で統一させました。

GPUの縦置きに対応

Define R6はグラフィックスの縦置きにも対応。

ただし、マザーボードとの接続で必要になるライザーケーブルは別売り。

Fractal Designが販売するDefine R6専用のライザーケーブルはAmazonで価格が7,000円とかになっていたので、しばらく様子見です。

ケーブルが7,000円って、ちょっと高すぎやしませんか・・・?

USB3.1 Gen2 USB-Cに対応

Define R6はカラーバリエーションのほか、仕様によっていくつかモデルが分かれています。

私が選んだのは、中身が見える強化ガラスを搭載していて、USB3.1 Gen2 USB-Cに対応したタイプ。

強化ガラス非搭載やUSB-C非対応のモデルだと少し安く買えます。

ただ、SDカードなどを読み込むためのカードリーダーは非搭載。

デジカメのデータなどをパソコンに取り込みたいときは、別途外付けのカードリーダーを用意する必要があります。

USBで接続するカードリーダーは2,000円前後でそれなりのものを買えるので、1つ持っておくと便利ですよ。

Define R6について詳しく知りたい方は、以下の記事がとても参考になります。

これで全てが分かる。Fractal Design「Define R6」徹底解説

マザーボード

マザーボードはMSIのMEG Z390 ACE。

数あるマザーボードのメーカーからMSIを選んだ理由は、ゲーミングノート(GS65 Stealth Thin)を仕事で使っていてとても気に入っていたから。

MPG Z390 GAMING PRO CARBON ACと最後の最後まで悩みましたが、USB3,1 Gen2をサポートしているMEG Z390 ACEを選びました。

主なスペックは以下の通り。

| DDR4 メモリ | 4500(OC)/ 4400(OC)/ 4300(OC)/ 4266(OC)/ 4200(OC)/ 4133(OC)/ 4000(OC)/ 3866(OC)/ 3733(OC)/ 3600(OC)/ 3466(OC)/ 3400(OC)/ 3333(OC)/ 3300(OC)/ 3200(OC)/ 3000(OC) /2800(OC)/ 2666/ 2400/ 2133 MHz |

|---|---|

| 対応CPU | i9 |

| チップセット | Intel Z390チップセット |

| メモリチャネル | Dual |

| DIMMスロット数 | 4 |

| M.2ポート | 3 |

| 最大搭載容量(GB) | 64 |

| PCI EXPRESS X16 本数 | 3 |

| PCI EXPRESS規格 | Gen3 |

| USB 3.1 ポート(フロント) | 2(Gen2, Type C), 4(Gen1, Type A) |

| PCI EXPRESS X1 本数 | 3 |

| SATAIII(6GBPS)ポート数 | 6 |

| USB 3.1 PORTS (REAR) | 1(Gen2, Type C), 5(Gen2, Type A) |

| RAID対応 | 0/1/5/10 |

| LAN規格 | 10/100/1000*1 |

| USB2.0ポート数(I/Oパネル) | 4 |

| オーディオジャック仕様 | Realtek® ALC1220 |

| USB 2.0ポート(前面) | 4 |

| DIRECTX対応 | 12 |

| フォームファクタ | ATX |

| SLI対応 | 対応 |

| CROSSFIRE対応 | 対応 |

チップセットのZ390とZ370のちがいについては、以下のサイトが参考になりました。

INTEL Z370 VS Z390: 徹底比較 – MSI

無線でのネット接続が可能

MEG Z390 ACEを選んだ理由のひとつに、オプションパーツを使わずにワイヤレス接続できる点があります。

「ゲームをするなら有線でネットにつなげるべき」

というのが定説ですが、当面は有線をつなげられない環境でパソコンを使用するため、ワイヤレスかつ最大1.73Gbpsの高速通信が可能な点に魅力を感じました。

実際問題、通信速度は回線やルーターのスペックも大きく影響するので、そこまで早いスピードはなかなか出ないと思います。

付属していたアンテナはシャア専用ザクを思い出させるデザイン。

I/Oポートに接続して、パスワードを入力すればすぐにネットにつながりました。

CPU

Z390チップセットのマザーボードを選ぶ以上、CPUはCore i9を選ぶしかないでしょう。

サッカーボールのような無駄に豪華なパッケージが特徴的なCore i9-9900K。

どこから開ければいいのか、ちょっと悩みました。

同じく第9世代のCore i7-9700Kも十分すぎるほど高性能ですが、4年以上使うことを考えたら現状で一番良いものを選んでおくのが正解だと判断しました。

価格を抑えることを優先するなら、第8世代のCore i7-8700Kはお買い得ですね。

AMDのCPU、Ryzenは最初から考えていませんでした。

CPUクーラー

Core i9-9900Kを使うと決めたら、CPUクーラーもそれなりのものを選ぶ必要があります。

ネットで調べた限り、Core i9-9900Kはかなり発熱するんだとか。

「オーバークロックさせるつもりがなければ空冷で十分」

という意見もありましたけど、単純に憧れていたという理由もあって簡易水冷を選択。

パソコンケースとの相性を考えれば、Fractal Designが販売するCPUクーラー・Celsius S36を選んだほうがよかったのかもしれません。

ただ、Celsius S36はファンが白色で真っ黒なケースに合わないと思い、NZXTのKRAKEN X72にしました。

ちょうどキャンペーンでKRAKEN X72のほうが安くなっていた、という理由もあります。

CPUグリス

「CPUグリスはクマさんがいいらしい」

というボヤっとした情報だけで選んだ、Thermal Grizzly Hydronaut (GS-09)というオーバークロック用CPUグリス。

事前によく調べておくべきでしたが、NZXTのKRAKEN X72には最初からCPUグリスが塗ってあるため、別途購入する必要はありませんでした。

数百円で買えるものなので、別に問題はないんですけど。

いずれCPUグリスを変えるとCPUの発熱がどれだけ抑えられるのか実験してみるつもりです。

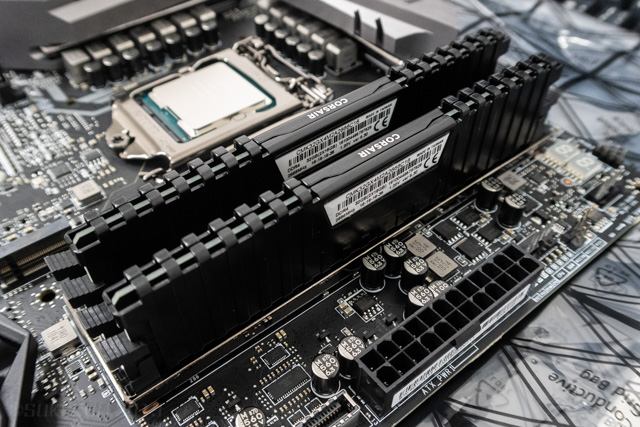

メモリ

メモリはCORSAIRのDDR4 2666MHzの32GBを選びました。

MEG Z390 ACEは最大で4500MHzのメモリ(オーバークロック)まで対応できるそうですが、初心者が手を出すのはちょっと怖い。

オーバークロックさせずに使える最上位クラスと考えると、2666MHzがベスト。

ゲームをプレイするだけなら16GBでとくに問題はないものの、今後は動画編集もちょこちょこやっていくつもり。

Premiere proの推奨環境も4K動画を編集する場合はメモリ32GBになるので、今後のことを見据えて多めに載せておきました。

GPU(グラフィックス)

グラフィックスはハイエンドクラスのRTX2080を選択。

3つのファンを搭載する、MSIのGeForce RTX 2080 GAMING TRIOです。

ウルトラハイエンドモデルのRTX2080 Tiを選ぶという選択肢もありましたが、RTX2080で十分すぎるほど高性能ですし、+5~6万円を支払う価値を感じられませんでした。

ぶっちゃけ私が想定している用途ならRTX2070でまかなえるんですが、そこはRTX2080への憧れが勝利。

人はときに理屈を超えていく生き物です。

主なスペックは以下の通り。

| インターフェース | PCI Express 3.0 x16 |

|---|---|

| コア | TU104 |

| コア数 | 2944 基 |

| コアクロック(MHz) | 1710MHz / 1515MHz |

| メモリタイプ | 8GB GDDR6 |

| 消費電力 (W) | 260 W |

| 補助電源コネクタ | 8ピン x 2 |

| 推奨電源ユニット容量 (W) | 650 W |

| カードサイズ (mm) | 327 x 140 x 55.6 mm |

| 重さ (g) | 1553g |

| DirectX対応バージョン | 12 API |

| OpenGL対応バージョン | 4.5 |

| マルチGPUテクノロジー | NVIDIA® NVLINK™ (SLI-Ready), 2-way |

| 最大同時出力画面数 | 4 |

| 映像出力端子 | DisplayPort x 3 (v1.4) HDMI 2.0b x 1 USB Type-C x1 |

| 最大画面解像度(デジタル) | 7680 x 4320 |

グラフィックスを選ぶときに大切なのは、単純なスペック云々だけではなくケースに収まるサイズかどうかということ。

後述しますが、今回選んだFractal Design Define R6の場合、327mmのグラフィックスを搭載するにはレイアウトを変更する必要があります。

「せっかくパーツを選んだのに、ケースに入らない・・・!」

という状況は絶対に避けないといけません。

電源

電源はメモリと同じメーカー、CORSAIRのHX750i(80PLUS PLATINUM)を選びました。

RTX2080の推奨電源ユニット容量は650Wですが、余裕を持たせるために750Wを選択。

静穏性に優れていて、保証期間が10年という点も魅力に感じました。

必要なケーブルだけを取り付けられるフルモジュラー式で、サイズは150×86×180mm。

完成してから気づいたことですが、奥行き180mmでもケース内部には余裕があったので、もう少し容量の大きな電源を選んでもよかったかも。

ケーブルはすべて真っ黒。

どれが何のケーブルなのかさっぱりわかりませんでしたけど、よく見たらちゃんと明記されていました。

ストレージ

ストレージは評判の高いサムスンで統一。

2つ合わせて1.5TBと少なめに思えますが、仕事で使うデータはNAS上に保存しているため、数TBのストレージは必要ありません。

それに後々ストレージが必要になったとしても、自作パソコンなら簡単に追加できますし。

今って4TBのHDDが7,000円とかで買えるんですね。

ずいぶん安くなったなぁ。

NVMe M.2 SSD

Windows10をインストールためのシステム用SSDは970 EVO Plusの500GB。

読み出し3,500MB/s、書き込み3,300MB/sというスーパー爆速仕様のNVMe M.2 SSDです。

届いてから知ったのですが、根強い人気を誇るゲーム「レインボーシックスシージ」のダウンロードコードが付属していました。

せっかくなので、ありがたく遊びます。

SSD

動画や写真、ゲームのデータを保管するために用意したのは、読み出し550MB/s、書き込み520MB/sの860EVO。

こちらは1TBを購入。

いわゆる普通のSSDです。

OS(Windows10)

OSはWindows10一択ですが、少し安くなるDSP版を購入。

というか諸々のパーツを購入したツクモにはこれしか売ってなかった。

Proはとくに必要ないので、Windows10 Home 64bitを選んでいます。

DSP版とは、単体での購入ができず、マザーボードやストレージなどと一緒に購入することを前提とした自作パソコン向けのモデル。

中身はパッケージ版と変わりません。

ただ、光学ドライブがないと読み込めない点に要注意です。

工具類一式

自作パソコンに必要なパーツとしてはこれで以上ですが、組み立てるためにはいくつか工具類が必要です。

100円ショップで販売されているようなドライバーは持っていたものの、万全を期すために工具類もすべて一新しました。

何を買ったのか簡単にまとめておきます。

ドライバー

ドライバーは評判の良かったVESSELのボールグリップドライバー No.220。

がっしり握りやすいのと、先端がマグネットになっているのでねじを落とす心配がありません。

ただ、入り組んだ場所のねじを回すにはちょっと大きいと感じました。

もう少し細くて小さいドライバーもあったほうが便利です。

ラジオペンチ

「細かい作業をする上でラジオペンチはあったほうがいい」

と書いてあるのを見たので、エンジニア ミニチュアロングノーズペンチ PS-03を購入。

ただ、M.2 SSDを装着するときに使ったきり出番はありませんでした。

静電気対策手袋

パソコンを自作するなら、これは絶対買ったほうがいいですね。

静電気対策用の手袋。

もともとパチパチしやすい体質なので、真っ先に購入しました。

CPUやマザーボードにとって、静電気は天敵。

万が一パチッとなってCPUを壊してしまったら、数万円がパーです。

静電気対策手袋は数百円で買えるので、忘れずに用意しましょう。

結束バンド

配線を整えるためにあったほうがいい、ということで買っておいた結束バンド。

ただ、Define R6に結束バンドが付属していたので、開封することはありませんでした。

いつか使う場面が出てくることを信じています。

マジックバンド

こちらも配線を整えるために用意したマジックバンド。

要は粘着力が弱めのテープです。

これもまた開封することなく組み上げてしまいました。

自作パソコンの組み立て工程

パーツ類の説明が終わったところで、実際にパソコンを組み立てていきます。

深く考えずに着手したのですが、きちんと工程を考えてから進めないとダメですね。

失敗した点含め、順に解説します。

ケースのレイアウト変更

まずはパソコンケースのレイアウトを変更します。

Define R6は、標準レイアウトだと300mmまでのグラフィックスしか搭載できません。

RTX2080は327mmあるので、完全にアウト。

説明書とにらめっこをしながら戦い抜いた結果がこちら。

3.5インチシャドウベイをすべて取り払って、ずいぶんすっきりしました。

オープンレイアウトに変更すると、フロントファンを取り付けた状態で最大440mmのグラフィックスも装着可能。

パソコンケースっていってしまえばただの鉄の箱ですけど、よく考えて作られてますよね。

ちょっと感動しました。

ただし、オープンレイアウトに変更すると5インチベイが使えなくなります。

私は不要派ですが、光学ドライブを搭載したい場合はパーツ選定を考え直さないといけません。

3.5インチのHDDはオープンレイアウトでも背面に最大2つ取り付けられます。

マザーボードの設置準備

ケースの準備ができたので、マザーボードを取り出します。

ここからの作業は静電気対策手袋の装着をおすすめします。

「取り出したマザーボードは外箱の上で作業するのがいい」

という情報を見たので、教わった通りにしています。

ところどころ透明の保護シールが貼ってあったので、ペリペリはがしました。

CPUの設置

サッカーボールから取り出したCore i9-9900Kがこちら。

ここで失敗すると、マザーボードとCPUを壊す(約10万円がパァ)という最悪の事態を招くことに・・・

CPUを取り付けるときは、CPUソケットとCPUの左下にある▲マークを見て向きを合わせます。

取り付けるというより、そっと置くイメージですね。

超精密部品ですから、端子部分を指で触ったり、ぐりぐり押し込んだりするのは厳禁。

慣れてしまえばどうってことないんでしょうけど、さすがに緊張しました。

レバーを元に戻して、無事に装着完了。

ただ、きちんと装着できているかは電源とモニターにつないでみないとわかりません。

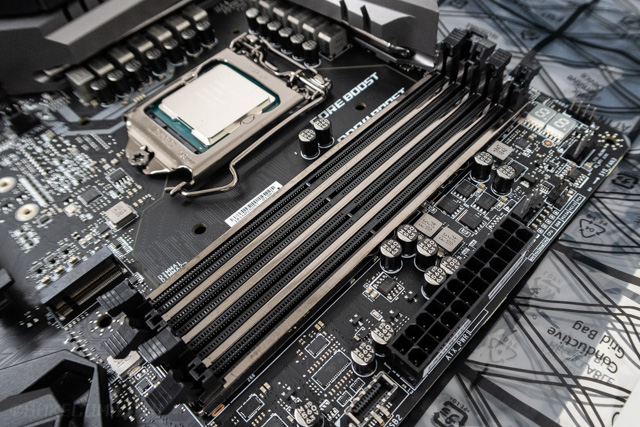

メモリの設置

CPUを装着出来たら、次はメモリを取り付けます。

左から2番目が最優先で、デュアルメモリ(2枚刺し)にするときは2番目と4番目を使うように、とマザーボードの説明書に書かれていました。

それぞれ固定用のロックを外して、メモリをグッと押し込めば完了です。

CPUの取り付けとちがって、メモリは多少力を入れて押し込む必要がありますね。

ただ、向きが決まっている点に要注意。

端子部分の切り欠きをよく見てから取り付けましょう。

M.2 SSDの設置

CPUとメモリを取り付けたら、お次はM.2 SSD。

こやつも端子丸出しなので、静電気対策手袋をつけて作業すべきでしょう。

マザーボードの説明書を何度も見返しながら、慎重にM.2 SSDを取り付けていきます。

スロットに差し込んで、ねじを止めれば完了です。

ちなみに、MEG Z390 ACEにはM.2 SSD用のヒートシンクが標準でついています。

実は工具類を買ったときに、M.2 SSD用のヒートシンクを買っておいたんです。

これもまた事前にきちんと調べていれば防げたことでした。

いつかM.2 SSDを増設することがあれば使おうと思います。

マザーボードの取り付け

CPUとメモリ、M.2 SSDの取り付けが終わったので、マザーボードをパソコンケースに固定します。

ケースによってはマザーボードを装着するためのねじを先に取り付ける必要があるそうですが、Define R6は最初から用意されていました。

慎重に位置を調整していくと、スポっとハマりました。

位置が決まったら、マザーボードが外れないようにねじで固定します。

ねじをしめるときは、対角線上に少しずつしめていくといいそうです。

奥まったところのねじを回すとき、もう少し細くて長いドライバーがあったほうがいいと感じました。

I/Oポートはこんな感じ。

ただはめ込んだだけです。

USBポート、ちょっと多すぎですね。

CPUクーラーの取り付け

マザーボードを取り付けたので、CPUクーラーの設置作業へ。

ただ、これは間違いでした。

マザーボードを設置した時点で各種配線を整えたほうが、後々の作業がスムーズだったと反省しています。

まずはマザーボードの裏側からCPUクーラーを取り付けるためのバックプレートを装着。

あらかじめ穴が開いているので、スポっとハメるだけです。

表側から四隅にねじを止めていきます。

このときも対角線上にねじをしめていきました。

どのねじを使えばいいのかは、KRAKEN X72の説明書に書いているのでよく読みましょう。

KRAKEN X72の本体(CPUと接する部分)がこちら。

灰色部分がCPUグリスです。

先ほど装着した4つのねじに合わせて、パーツを固定します。

3つのファンを固定した状態がこちら。

簡易水冷のCPUクーラーはすべてのパーツがつながっているので、作業が面倒くさい大変ですね。

KRAKEN X72をCPUに固定して、各種配線を接続した状態がこちら。

このとき電源はおろか各種配線は未着手の状態でした。

ファンをケースの天井に着けてみるとこんな感じ。

なかなか存在感があります。

高さのあるメモリだと、ファンと干渉するかもしれません。

ファンのねじがケースと干渉

これは最終段階で気づいたことですが、ファンを固定したときに一部のねじが干渉してトップパネルがつけられなくなりました。

これは最終段階で気づいたことですが、ファンを固定したときに一部のねじが干渉してトップパネルがつけられなくなりました。

干渉しない部分だけねじをしめて、数か所のねじを外すことで解決。

こういうトラブルは実際に組んでみないとわからないですね。

CPUクーラーとファンの配線を整理

KRAKEN X72を取り付けた段階で、フロントとリアのファンをはじめ、ケースに付属している各種配線を整えないといけないことに気づきました。

というのも、KRAKEN X72のファンが結構な大きさなので、完全に固定してしまうと手が届かなくなる個所が出てきました。

繰り返しになりますが、CPUクーラーを取り付ける前に各種配線は整えたほうが楽です。

KRAKEN X72のファンを取り付けては外して、取り付けては外して、を数回繰り返しました・・・

パーツの取り付け自体は何も難しくなかったんですけど、配線でげっそり疲れました・・・

ちなみに、MEG Z390 ACEにはUSB2.0ピンヘッダが2つあったので問題なかったのですが、1つしかないとKRAKEN X72を動かせません。

PC内蔵用のUSBハブが2,000円前後で販売されているので、マザーボードのUSB2.0ピンヘッダが1つのときは、あらかじめ用意しておきましょう。

電源の取り付けと配線

本来ならマザーボードを設置した段階で電源に着手すべきなんでしょうけど、私はこのタイミングでようやく電源を取り付け。

装着自体はねじを止めるだけなのでとても簡単です。

HX750iにはケーブルが山盛り入っていましたが、使用したのは以下の5本のみ。

- 20+4ピン電源モジュラーケーブル:1本

- 4+4ピンCPU補助電源モジュラーケーブル:2本

- SATA電源 モジュラーケーブル:1本

- 6+2ピンPCI-E電源 モジュラーケーブル:1本

20+4ピン電源モジュラーケーブルと、4+4ピンCPU補助電源モジュラーケーブルはマザーボードに接続。

SATA電源 モジュラーケーブルは1つのケーブルに接続端子が4つあって、ケースファンやKRAKEN X72、2.5インチSSDと接続しました。

6+2ピンPCI-E電源 モジュラーケーブルはグラフィックスにつなげます。

グラフィックスを搭載しなければ、このケーブルは不要ですね。

グラフィックスの取り付け

最後にグラフィックスを取り付けます。

まずはPCIスロットカバーを2つ取り外します。

ねじを回すとポロリと外れました。

MSIのGeForce RTX 2080 GAMING TRIOには1.5kgの重量を支えるためのブラケットが付属しています。

装着するとこんな感じになりました。

写真だと伝わりづらいですが、猛烈にデカいです。

PCIスロットはこんな感じになっていて、HDMIやディスプレイポートはここに接続。

というかMEG Z390 ACEのI/Oポートにはディスプレイとの接続端子がUSB-Cしかないので、必然的にグラフィックスと接続することになります。

グラフィックスを固定出来たら、最後に電源の接続です。

使うのは6+2ピンPCI-E電源 モジュラーケーブル。

RTX2080の補助電源コネクタは8ピン×2なので、余すことなく全部ぶっ指します。

電源を接続して、グラフィックスの設置も完了です。

写真左側にひょろっと伸びているケーブルはKRAKEN X72のUSBケーブル。

RTX2080とマザーボードの間を通すか、ケースの裏側を通すかで悩みましたが、いずれもケーブルに負荷がかかりそうだったので断念。

こういうとき、長めのケーブルを別途購入すればいいのかしら。

各パーツの配線を整理

全パーツの取り付けが完了したので、最後に結束バンドなどを使って配線を整えました。

表から見るとこのようになっています。

RTX2080の自己主張が少々強い・・・

肝心の裏側はご覧の通り。

お世辞にも美しいとはいえませんね・・・

経験を積んでいくほど、裏配線をきれいに整えられるようになるのでしょうか。

Define R6にはケーブルを束ねるためのバンドがあらかじめ装着されていたので、購入したマジックバンドは使いませんでした。

ところどころ結束バンドを使用していますが、ガッチリしめるのではなく、あくまでケーブルがばらつかない程度に止めています。

どれだけ裏配線がグチャグチャだろうと、結局はフタをするので見えなくなります。

ここまで書いて気づきましたが、2.5インチSSDの取り付け工程を撮影していませんでした。

説明書を見ればすぐにわかるので割愛します。

組み立て工程のYoutube動画

ここまでの作業工程を動画にまとめました。

写真と文字だけではわかりづらい個所も、動画だとイメージしやすいと思います。

メモリの最適化

電源とディスプレイを接続して、いよいよパソコンに火を入れます。

ここでBIOS(バイオス)が立ち上がらなかったら、新たなる闇に突入・・・というところでしたが、無事に起動してくれました。

ディスプレイに映し出されたのはこちらの画面。

BIOS=真っ青な画面、と勝手なイメージを持っていたので、カッコいい画面が表示されて少々驚きました。

マザーボードによってBIOSの画面は変わりますので、あくまで参考程度にお考え下さい。

CPUを適切に読み取ってくれていますし、CPU Temperature(CPUの発熱)は31℃と簡易水冷もきちんと動いている模様。

ただ、DDR Speedが2133MHzになっていることに気づきました。

私が買ったメモリはCORSAIRのDDR4 2666MHzじゃないですか。

これはおかしい、ということでメモリを最適化します。

やることはすごく簡単で、BIOSの設定画面からメモリを選択。

DRAM Frequencyという項目から2666MHzを選べば完了です。

きちんと2666MHzになりました。

この段階でオーバークロックさせることもできますが、もう少し知識とスキルを身に着けてから挑戦します。

OSのインストール

メモリの最適化が終わった段階で、外付けの光学ドライブを使ってWindows10をインストールしていきます。

光学ドライブをUSBで接続して、パソコンの電源を入れると自動的にインストールがはじまります。

後は画面の指示に従って進んでいくだけ。

ライセンス認証はパッケージに記載されていたプロダクトキーを入力するだけ。

どのストレージにWindows10をインストールするか問われるので、迷わずM.2 SSDを選びました。

2.5インチのSSDにインストールしても問題ありませんが、割高なM.2 SSDを購入している意味がなくなってしまいます。

おなじみの画面が立ち上がって、これでWindows10のインストールが完了=自作パソコンの完成です。

ネットにもすぐつながったので、Windows updateで各種ドライバなどを最新化しておきました。

ちなみに、Windows10のインストールは結構待ち時間が長いです。

他の仕事をしながら作業していたので正確な時間はわかりませんが、1時間以上はかかったように思います。

購入費用の総額と完成までの時間

細かい失敗はいくつかあったものの、大きなトラブルなく自作パソコンを完成させられました。

ここで結局いくらお金を使ったのか、完成させるまでにどれだけ時間がかかったのかを振り返ってみます。

「そんなにお金と時間がかかるなら、ビックカメラでパソコン買ったほうが得じゃね?」

という意見は1ミリも間違っていません。

自作パソコンの費用明細

各パーツの購入費用を表にまとめました。

キャンペーンの有無やモデルサイクルのタイミングなどで価格は変動するので、参考程度にお考え下さい。

価格はすべて税込みです。

| Fractal Design Define R6 | ¥21,740 |

|---|---|

| MSI MEG Z390 ACE | ¥33,880 |

| Intel Core i9-9900K | ¥65,858 |

| NZXT KRAKEN X72 | ¥24,818 |

| Thermal Grizzly Hydronaut GS-09 | ¥864 |

| CORSAIR DDR4 2666MHz 32GB | ¥23,161 |

| MSI GeForce RTX 2080 GAMING TRIO | ¥125,755 |

| CORSAIR HX750i(80PLUS PLATINUM) | ¥19,241 |

| SAMSUNG 970 EVO Plus 500GB | ¥16,479 |

| SAMSUNG 860 EVO 1TB | ¥17,980 |

| Windows10 Home 64bit(DSP版) | ¥14,904 |

総額364,680円でした。

RTX2080を抜くと238,925円、グラフィックスの値段高すぎですね。

各種工具類は以下の通り。

| VESSEL ボールグリップドライバー | ¥358 |

|---|---|

| エンジニア ミニチュアロングノーズペンチ | ¥1,393 |

| AINEX M.2 SSD用ヒートシンク | ¥557 |

| TRUSCO マジックバンド超薄型 黒 | ¥375 |

| TRUSCO ナイロン結束バンド | ¥277 |

| TRUSCO 静電気対策用手袋L | ¥480 |

使わなかった工具も含めて3,440円。

工具は雑に扱わない限り長く使えますから、ケチらないほうがいいと思います。

すべてのパーツをネットで購入

パソコンを自作すると決めて、実物を見るために秋葉原に足を運んだ私ですが、結局すべてのパーツをネット通販で購入しました。

利用したのは楽天市場のビックカメラと、TSUKUMOのオンラインショップ。

- Fractal Design Define R6

- MSI MEG Z390 ACE

- MSI GeForce RTX 2080 GAMING TRIO

販売価格だけを考えると、TSUKUMOやアークオンラインストアのほうが安かったんですけど、ポイント還元率の高さで楽天ビックを選択。

このとき181,375円の支払いで、9,060円相当の楽天ポイントがつきました。

ヨドバシに対抗しているんでしょうけど、ポチった翌日には届くというスピード配送もうれしいですね。

- Intel Core i9-9900K

- NZXT KRAKEN X72

- Thermal Grizzly Hydronaut GS-09

- CORSAIR DDR4 2666MHz 32GB

- CORSAIR HX750i(80PLUS PLATINUM)

- SAMSUNG 970 EVO Plus 500GB

- SAMSUNG 860 EVO 1TB

- Windows10 Home 64bit(DSP版)

TSUKUMOを選んだのは、Core i9-9900Kの在庫があったため。

それと春の大感謝祭とかでいろいろなパーツが安くなっていました。

ビックカメラはCPUをはじめメモリやストレージなど、細かいパーツのラインナップがダメダメでした。

TSUKUMOは梱包も丁寧すぎるくらいで、大量のエアークッションをつぶすのが大変でちょっとイライラ・・・

工具類のみAmazonを利用しました。

ネット通販利用時の注意点

あくまで個人的な意見ですが、ネット通販を利用するときは信頼できるショップを選んだほうがいいです。

万が一初期不良が発生した場合、よくわからないショップが適切に対応してくれるでしょうか。

とくにAmazonのマーケットプレイスは怖いです。

楽天も美顔ローラーとかキャットフードなど、ジャンル不問で何でも販売してるショップはちょっと怖い・・・(ビックカメラもいろいろ売ってるけど・・・)

実際に値段だけならCore i9-9900Kの最安値はAmazonでしたが、販売元はマーケットプレイスのショップ。

数百円で安心が買えるなら安いと思いませんか?

私の場合、パソコンに限らず重要度の高い、値段の高い買い物は少し割高でも信頼できるショップ、値段の安いものや消耗品はAmazonと使い分けています。

今回はCPUの在庫の都合でTSUKUMOを選んだものの、以前ゲーミングノートを購入したアークオンラインストアもサポートがしっかりしているのでおすすめです。

マウスやキーボードも必要

当たり前ですけど、マウスやキーボード、ディスプレイがないとパソコンは動かせません。

私はすべて持っていたので新たに購入していませんが、ゼロから揃えるときは関連デバイスの費用も考えておきましょう。

ゲームや写真・動画編集をするつもりなら、それなりのものを買わないとストレスがたまりますよ。

完成までにかかった時間

自作パソコンについて考えるとき、注目すべきはお金だけではありません。

「時は金なり」という言葉の通り、完成までにかかる工数について考えておくことも大切ですよね。

各工程にかかったおおよその時間を思い出しながらまとめてみました。

パーツの選定

一番時間がかかったのは、パーツの選定。

そして一番楽しかったのもパーツ選定です。

「パソコンのケースはどれにしよう」

「マザーボードはどのメーカーを選ぼう」

と悩みながら考えていくのは、とてもワクワクします。

ストップウォッチなどで正確に計ったわけではないものの、1週間以上、時間にすると10時間以上はあれやこれやと悩んでいたと思います。

自作パソコン関連のレビュー記事は豊富に見つかるので、気になったり疑問に思ったら、すぐGoogle先生に頼りましょう。

大体の情報は見つかりました。

組み立て

はじめて自作パソコンに挑戦する私が、もっともビビっていたのが組み立ての工程。

とくに配線がらみはやってみないとわからないことばかり。

説明書を何度も読み返しながら、4日ほどかけてコツコツ作業を進めたので、すべてのパーツを組み上げるまで6~8時間かかりました。

大変だったのは、やはり配線。

とくにKRAKEN X72の扱いには苦労しました。

慣れてしまえば2~3時間で組み立てられそうです。

OSなどのインストール

最後にBIOSの設定やOSのインストールですが、これは1~2時間あれば十分。

実際にゲームで遊んだり、仕事で使うとなると、各種ソフトをインストールしないといけないので、もっと時間はかかります。

ネットの回線速度次第ですが、最近のゲームは1タイトルで50~60GBもザラなので、ダウンロードだけで数時間かかることも覚悟しましょう。

自作パソコンのベンチマーク結果

時間とお金をかけて組み上げた、はじめての自作パソコン。

肝心の性能面についても見ておかないといけません。

36万円かけた自作パソコンの実力を、各種ベンチマークソフトを使って検証していきます。

CINEBENCH R15

まずはCPUの性能を見るべく、CINEBENCH R15を使ったところ2,010cbという高い数値をたたき出しました。

これは今まで数々のパソコンをレビューしてきたなかでTOPの数値。

以前、Core i9-9900Kを搭載したパソコンを検証したとき、CINEBENCH R15の数値は1,736cbでした。

同じCPUでもパソコンによって差が出るものですから、きちんと結果を出してくれて一安心です。

グラフの数値はいずれも当ブログで検証したものなので、参考程度にお考え下さい。

Fire Strike

続いて3D性能を見るためにFire Strikeを試したところ、これまた今まで計測してきた中でTOPの数値をたたき出しました。

グラフィックスの性能は値段ときれいに比例しますから、当然の結果ともいえます。

普段使っているゲーミングノートのグラフィックスはGTX1060なので、2倍以上に性能アップ。

きっとRTX2080 Tiにすれば、もっと高い数値が出るのでしょう。

ただ、ここまで高いスペックが本当に必要なのかどうかは、用途に合わせて考えることをおすすめします。

グラフの数値はいずれも当ブログで検証したものなので、参考程度にお考え下さい。

CrystalDiskMark

CPUとグラフィックスの性能をチェックしたところで、お次はストレージの性能を見てみます。

CrystalDiskMarkを走らせたところ、NVMe M.2 SSDと2.5インチSSD、どちらも期待通りの数値になりました。

とくにNVMe M.2 SSDは、読み書きともに3,000MB/sを超える爆速仕様。

SAMSUNGの970 EVO Plusがなぜ高い評価を得ているのか、数値を見て納得しました。

NVMe M.2 SSD

2.5インチ SSD

FINAL FANTASY XV

最後に重量級ゲームの代表的存在、ファイナルファンタジー15のベンチマークソフトも走らせました。

フルHDだけではなく、WQHD、UHD(4K)でどこまでの数値が出るのかをチェック。

期待通り、フルHDなら高画質でサクサク・ヌルヌル遊べますね。

4Kで高画質設定にすると「やや快適」という中途半端な結果でしたが、それなりにプレイできることがわかりました。

WQHDまでのディスプレイなら、ほとんどのゲームを高画質で快適にプレイできるでしょう。

PUBGやApex LegendsのなどのFPSゲームなら、フルHDで100以上のフレームレートも期待できそうですね。

フルHD(1,920×1,080)

| 高品質 | 10364(とても快適) |

|---|---|

| 標準品質 | 13514(非常に快適) |

| 軽量品質 | 16249(非常に快適) |

WQHD(2,560×1,440)

| 高品質 | 7911(快適) |

|---|---|

| 標準品質 | 9770(とても快適) |

| 軽量品質 | 12818(非常に快適) |

4K・UHD(3,840×2,160)

| 高品質 | 4591(やや快適) |

|---|---|

| 標準品質 | 5357(やや快適) |

| 軽量品質 | 7439(快適) |

Lightroomの書き出し速度

クリエイティブ用途の性能をチェックするため、Lightroomの書き出し速度をチェックしました。

D810のRAWデータ(有効画素数3,635万)100枚を書き出したところ、ほんの2分弱で終了しました。

これは今まで計測してきた中で最速です。

Lightroomの書き出し条件は以下の通り。

- 画像形式:JPEG

- 画質:100

- カラースペース:sRGB

- 画像のサイズ:未調整(撮影データそのまま)

- 解像度:350

- メタデータ:すべてのメタデータ(人物情報や撮影場所の情報は削除)

私の場合、ゲーム以上に写真をいじることが多いので、RAW現像の処理速度が速くなるのはとても助かります。

Premiere proの処理速度

RAW現像だけではなく、Premiere proで動画編集も試してみました。

いずれは4K動画も編集できるようにメモリを32GB積んだので、フルHD程度の動画ならサックサクですね。

今までゲーミングノートで動画を編集していたとき、まれにPremiere proがフリーズすることがありました。

まだ使い始めて間もないものの、今のところフリーズは一度も発生していません。

書き出しも数分程度の動画なら、1~2分で終わるのでとても快適です。

ゲームをサクサク遊べるだけではなく、写真や動画編集でもバリバリ活躍できそうで安心しました。

はじめての自作パソコンでの学び

そろそろまとめに入ります。

今回はじめて自作パソコンに挑戦して、たくさんの学びを得られました。

「失敗してパーツを壊したらお金を無駄にしてしまう・・・」

「初心者は素直にBTOパソコンを買ったほうがいいのでは・・・」

いろいろと悩みましたけど、いざやってみるとものすごく楽しかったです。

学生時代、ガンプラにどっぷりハマっていた私としては、かつての楽しさを思い出せた気がします。

使っているお金はとんでもなく高くなってますけど・・・

ガンダムのフィギュアなんてたくさん売ってるし、ヤフオクやメルカリで探せば塗装済み完成品も買えます。

でも自分で考えて、自分の手で完成させることが楽しいんですよね。

仮組してどこを改造するか考えて、塗装のために後ハメ加工したり、自分好みのカラーリングに調色したり。

パソコンだって値段を優先するならBTOパソコンを買ったほうが安いですし、サポートも充実しています。

でも完成品を買うのと、自分で考えてパソコンを組み上げるのって、ワクワクの度合いがぜんぜんちがうことに気づきました。

大変だし、お金もかかりますし、失敗しても誰も助けてくれませんが、めちゃくちゃ楽しいです。

パーツ選びで迷ったら専門店へ

今回すべてのパーツ類をネット通販で購入しましたが、パーツ選びで迷ったら専門店で相談したほうが早いと思います。

都内近郊にお住まいなら秋葉原、大阪なら日本橋でしょうか。

その他の地域については、すみませんわかりません。

マザーボードやケースを選ぶときはとくに、よくわからない単語ばかりなので理解するまで時間がかかりました。

店員さんと相談しながらパーツを選べば、「サイズや規格が合ってなくて使えなかった」という最悪の事態も防げます。

「パソコンを自作したいんですけど」

と声をかければ、目をキラッキラに輝かせて親身に相談に乗ってくれることでしょう。

よく見る・よく読むが大事

パソコンを自作するうえでとくに大切だと感じたのは、よく見て、よく読むことです。

当たり前のことに思えますが、すごく重要。

要はパーツをよく見て、説明書をきちんと読み込めば、間違えることはない(はず)です。

組み立ての段階で迷ったら、答えは説明書に書かれています。

説明書を何度読み込んでもよくわからないときは、Google先生やYoutubeに頼りましょう。

自分もいろいろなサイトや動画を見て学びました。

(学んだはずなのに、いくつか失敗しました・・・)

いろんなパソコンを自作してみたい

今、私はとても危険な思想を抱いています。

それは、もっといろんなパソコンを作ってみたいということ。

今回はCore i9-9900Kを選んだので、次はRyzen 7 2700Xで1台組んでみたいとか。

仕事場で使う事務用パソコンとしてDeskMini A300を組んでみたいとか。

今回組み上げたパソコンを、ビカビカ発光するパーリーピーポー(Party People

)仕様にカスタマイズするのも楽しそうとか。

作ってみたいパソコンが次から次へとわいてきて、非常に危ない状態です。

お金の問題もありますけど、パソコンがゴロゴロ増えると置き場所にも困ります。

すぐには着手できないものの、きっとそう遠くない未来に2台目の自作パソコンを組み立てていることでしょう。

すっかり自作パソコンの魅力にハマってしまいました。

自作パソコンにちょっとでも興味を持っている方は、めちゃくちゃ楽しいのでぜひ挑戦してみてください。